| 公庫のお話 Vol.5 |

|

|

|

通行幅の確保・廊下の幅 |

|

|

次に掲げる(1)〜(5)の部分をつなぐ廊下の幅は、78cm(柱又は建具のある部分は75cm)以上とします。 (1) 高齢者等の寝室のある階の全居室 (2) 便所 (3) 洗面所 (4) 脱衣所 (5) 玄関 * 廊下の幅の測定にあたって、壁と床又は天井の取り合い部の化粧材(巾木、回り縁、コーナー保護材)及び手すりはついていないものとみなします。 |

|

|

|

|

|

|

|

出入口の幅 |

|

|

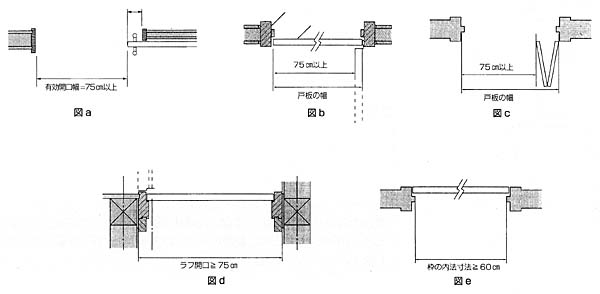

(1) 高齢者等の寝室のある階のすべての居室の出入り口の幅は内法を75cm以上とします。 (2) 浴室の出入り口の幅の内法を60cm以上とします。 * 出入口の幅は、原則として建具を開放した時に実際に通過できる(図a)としますが、設計上の便宜を考慮して次の寸法とする事が出来ます。 開き戸:戸板の幅から戸板の厚さを減じた寸法(図b) 折れ戸:戸板の幅から折れしろを減じた寸法(図c) ただし、やむを得ず将来改造により出入口の幅を確保する事を前提とする場合は、次の寸法とする事が出来ます。 浴室以外:建具の枠を取り外した開口の幅の寸法(図d) 浴室:建具の枠の内法寸法(図e) |

|

|

|

|

|

|

浴室の広さの確保 |

|

|

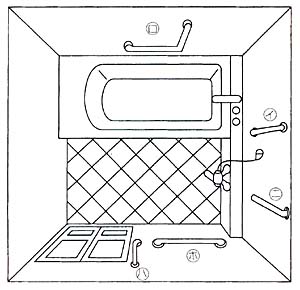

戸建住宅等:浴室の短辺方向の内法の長さは1.3m以上、有効面積は2.0平方メートル以上 共同住宅:浴室の短辺方向の内法の長さは1.2m以上、有効面積は1.8平方メートル以上 |

|

|

|

昇降しやすい階段形状 |

|

|

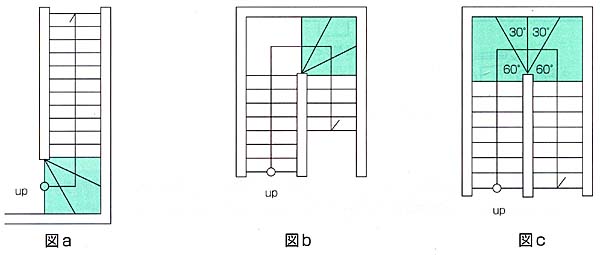

住宅内の階段の各部寸法は、ホームエレベーターの設置により、昇降可能となる部分を除き、次の各式を満たすようにします。 R/T≦22/21、T≧19.5cm、55cm≦T+2R≦65cm(T:踏面の寸法、R:けあげの寸法) 尚、階段の曲がり部分の踏面寸法は、階段の狭い側面から30cm離れた部分の寸法を測ります。ただし、次の場合は基準を適用しないことが出来ます。 (1) 曲がり部分の全てが、下階床から上3段以内に収まる場合の曲がり部分(図a) (2) 曲がり部分の全てが、踊り場から上3段以内に収まる場合の曲がり部分(図b) (3) 曲がり部分が60°、+30°、+30°、+60°となる場合の曲り部分(図c) |

|

|

|

|

|

|

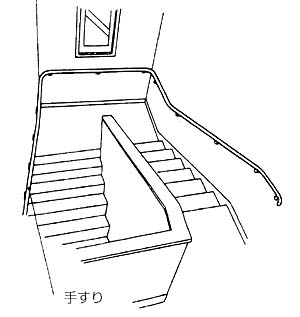

手すりの位置」(図を参考にして下さい。) |

|

|

(1) 浴室には手すりを設けます。 (2) 住宅内の階段及びその踊り場には、手すりを設けます。 |

|

|

|

|

|

|

部屋の設置 |

|

|

高齢者等の寝室のある階には、便所を設けます。 |

|

|

さて、今回はここまで、次回は「共用部の基準」をお送りします。お楽しみに! |

|

|

|

|

|

|

| | HOME | |